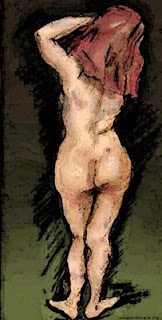

Ya está mi amiga Lola con la manía de ir el sábado a la playa nudista. Insiste en que hay que liberarse. Es muy fácil decirlo cuando tus caderas no parecen la Dama de Elche bamboleándose al ritmo de Shakira. Todavía me acuerdo del día que accedí a acompañarla, después de que me jurase que también había gente en bañador. Cientos de ojos desnudos se precipitaron sobre mi desproporcionada figura enbikinada. Embutido en una braguita verde estampada de flores amarillas, mi culo parecía una montaña suiza en días de verano, por la que los espectadores esperaban ver corretear a Heidi. Ese par de parabólicas que cuelgan al final de mi espalda recogieron la onda expansiva de miradas bronceadas, trasladando al resto de mi cuerpo microscópico un sonrojo tan explosivo y diminuto como el de la ventanita de un Predictor que diera positivo. Porque lo extravagante del caso no es la medida en sí de mi trasero; sino la extrema brevedad del cuerpo que va unido a él.

Soy tan pequeña que en más de una ocasión algún médico malvado ha anotado “no tiene” en la casilla “estatura” de mi hoja de reconocimiento. Una vez me partí una pierna y tuve que comprarme unas muletas de Famobil. La gente que me quiere suele decirme eso de que “las buenas esencias se venden en pequeños tarros”, pero menudo consuelo ser comparada con la colonia de Pin y Pon. Aunque ser diminuto también tiene sus ventajas. Por ejemplo, heredas la ropa de tus sobrinos, las piernas te caben en los asientos de Ryanair, no tienes que agacharte para hacer la cama y puedes hacer natación en la bañera de tu casa.

El caso es que aquel día en la playa, mi bikini ejercía sobre la gente el poder del paragüas de una guía turística levantado sobre la multitud, así que accedí a desnudarme con la esperanza de pasar desapercibida. El plan salió bien. Desde ese momento me sentí como un barbapapá rosa, abandonado en una fiesta de barbies.

Debido a mi insignificante tamaño, no estoy acostumbrada a tanta expectación. De hecho, sólo la provoco los días en que me veo obligada a ir a comprarme pantalones. La dependienta, mirándome desde la posición de maestra de una guardería, nunca imagina la carga que llevo detrás, y cuando le pido mi talla, responde con cara de profesora solícita: “¿Seguro?”. Al final, mientras la chica repliega el medio metro de largo que siempre me sobra de los pantalones y tiene la oportunidad de ver de cerca las posaderas que Dios me ha dado, me acusa de que yo “engaño”, como si fuera mi obligación llevar escrita en la frente la talla que gasto.

“Carita de morir, culito de vivir”, dice mi madre con razón. Porque gracias a las gafas hipermétropes, que amplifican mi mirada con tanto escándalo como la voz megafónica que dirige una manifestación, parezco siempre a punto de morir de sorpresa. He probado a usar lentillas, pero debido a un ineficaz parpadeo, se entelan de tal forma que termino extraviada dentro de una nube.

Después de años de observación de mí misma, un día decidí dejar de despreciar los dos rasgos grandes que poseo. Y desde entonces exhibo mi mirada estupefacta, orgullosa de la admiración que es capaz de provocar mi atributo trasero. Pero de ahí a acompañar otra vez a Lola a la playa nudista... no me cabe dentro tanta autoestima.